洗わずにお供えするのもなんだかな〜って思うのよ。

でも基本的すぎてあんまり人に聞けない気もするし。

神棚にお供えする米ですが、実際にお供えしようとするとハタと悩んでしまうことがあります。

この記事ではそんな神棚にお供えする米について、

- 洗ってからお供えすべきか

- そもそもご飯をお供えすべきか

- 盛り方や交換のタイミング

- 交換後の処分方法

などをくわしく紹介していきましょう。

なお、こちらの記事は以下の書籍などを参考に作成しています。

- 神社検定公式テキスト①『神社のいろは』(扶桑社)

- 神社検定公式テキスト②『神話のおへそ』(扶桑社)

- 『なぜ成功する人は神棚と神社を大切にするのか?』(窪寺伸浩)<あさひ出版>

- 『家庭の祭祀辞典』(西牟田崇生)<国書刊行会>

米は洗ってから神棚にお供えすべきか

いろんなサイトで様々な意見があろうかと思います。

神社を総括する神社本庁(宗教法人)の地方機関の1つである東京神社庁で確認してみると、

米(洗米もしくは炊いたご飯)

出典:東京神社庁公式HP

とあります。

なので、神社本庁の記載からは洗米かご飯によるお供えを想定しているように考えられます。

一方、『家庭の祭祀辞典』によると、

精米した米(玄米も含む)や洗米、飯、粥など。

とされていますので、米のまま、洗米、ご飯、粥によるお供えを想定しているようです。

ん〜…これらの記載からだと米を洗わずにお供えしてもよいのか、はたまたご飯でお供えすべきなのか、どれでも良いようにも思えますが、ちょっとよくわかりません。

そこで、神主さんに聞いてみることにしました。

①洗わずにお供えする

②洗米(洗ってお供えする)

③ご飯(炊いてお供えする)

の3つがよく紹介されてるようなのですが、どれが正解なのかわからなくて…

ということなので、ご家庭では米は洗わずにお供えするのがよいとのことです。

ちなみに、洗った米をお供えするのがよい理由についてネットでよく紹介されているのが、昔は田んぼの肥料として糞尿が使われていたので、その汚れを落とすために米を洗ってお供え出ししたとする説です。

ただこのような説について神主さんは、

それを言ってしまうと現在でも似たようなことなので説得力にかけると思います。

私の神社でも米は洗わずに出していますからね。

とおっしゃっておられました。

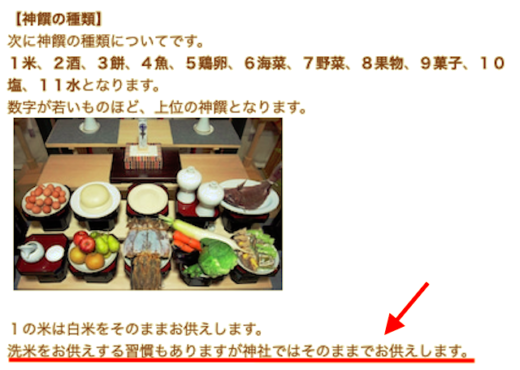

たしかに、こちらの神社のHPでもそのような案内がありました。

↓↓↓

米をお供えする器や盛り方

米をお供えする器についても、神社本庁の考え方を紹介しておきましょう。

正式には、米は平瓮(ひらか)という白色陶器の祭器具を用います。

また、三方(さんぽう)(=折敷(おしき))に載せて供えることが望ましいとされています。

平瓮と三方は、それぞれこちらのようなものをいいます。

↓↓↓

出典:https://www.butsudanya.co.jp/

ただ、平瓮や三方を用いなければいけないという厳密なものではありません。

現に、管理人の場合、三方は使っていませんし、お部屋のインテリアにあわせてガラス製の器でお米をお供えすることだってよくあります。

↓↓↓

出典:http://iori.ocnk.net/

大切なのは神様をお祀りする気持ちなのです。

形式に縛られすぎてはいけません。

あと、米をお供えするときの盛り方と量ですが、

東京神社庁では、

米と塩は、土器(かわらけ)または白い小皿に山形にして盛り

と紹介されています。

なぜ山形にして盛るのか、神社本庁のHPからははっきりしたことはわかりません。

ですが、山には昔から神が宿るものと考えられているから、との説があります。

例えば、奈良県の三輪山は山自体がご神体として祀られているのは良い例です。

↓↓↓

ただ、ご飯ならともかく米をきれいな山形に盛るのは現実的ではないので、小皿に自然な形で盛ればよいでしょう。

盛り方と量についても神主さんに確認していますが、

ご家庭では小皿に適量を丁寧に盛ってもらえれば形を気にする必要は全くありません。

とのことでした。

米の交換のタイミング

お供えした米を交換するタイミングについて神社本庁では、

米(ご飯)、塩、水の三品は、毎朝お供えする

とされています。

たしかに、米、塩、水は人間には欠かせないものですから、神様も同じように考えるべきですね。

神様をまるで生きている人間であるかのように大切にお世話することが、神様を大切にすることにつながりますから。

ちなみに、神様を生きている人間であるかのように大切にお祀りすることを「見立て」といいますが、このブログではこのような「見立て」を大切に考えています。

特に、米は神話の時代から神聖な食物として考えられてきました。

神話の世界では、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)という神さまが高天原(たかまのはら)という神々の世界から地上界に降りてこられるとき、天照大神(アマテラスオオミカミ)から地上界でも米を広めるよう稲穂を託されます。

天照大神が瓊瓊杵尊に下されたお言葉を「神勅(しんちょく)」といいますが、この稲穂を託されたくだりのことを「斎庭(ゆにわ=神々の田のこと)の稲穂の神勅」といいます。

現在私たちが食べている米には、実は、このような神話の時代からの由来があり、壮大な背景が隠されているんですね。

なので、神棚には毎朝お米をお供えするというのが基本となります。

ただ、現実には毎朝交換するというのはむずかしいこともあるでしょう。

きつねもそうですが、現代は朝からバタバタと大忙しですから…

そこで、例えば、

- 時間のある週1回のお休みの日に交換

- 神社の毎月の例祭日である1日と15日に交換

といったタイミングで交換しても構いません。

大切なのは、神様を敬う気持ちです。

お祀りを続けることが一番大切なことです。

交換後の米の処分方法

「処分」という表現はあまり適切ではありませんね。

つまりは、神棚からお下げした米(ご飯)をどうすればいいの?ということです。

別記事『神棚にお供えする塩は食塩でも良いの?おすすめの種類は?盛り方や処分方法も解説!』でも紹介していますが、神棚にお供えして参拝した前後の米(ご飯)は全く別ものになると考えてください。

- 参拝前:ただの米(ご飯)

- 参拝後:神さまのパワーが宿った米(ご飯)

となりますから。

なので、できれば神社参拝でお酒をお供えした後、参拝後に御神酒として勧められるように、お下がりの米も体内に取り込んで神様のパワーをいただいてください。

例えば、

- ご飯なら神棚に参拝後にすぐにお下げして家族の食事とあわせてみんなで少しずついただく

- 米なら適当なタイミングでお下げしてご飯を炊くときに混ぜていただく

などの方法でパワーを取り込んでみるとよいですね。

ちなみに、神事の後に、神前にお供えしたお食事を神職はじめ参列者みんなでいただくことを直会(なおらい)といいますが、ご家庭で神棚に参拝した後にいただくご飯も立派な直会です。

もちろん、ご飯を下げるタイミングを失して傷んでしまったような場合は、そのまま捨てるのではなく、

- ゴミ箱に捨てた後に上からお清めの塩をまく

- 半紙に包んで捨てる

など、あくまで神様のお下がりであることに配慮して取り扱ってくださいね。

まとめ

お供えしてお参りしたらすぐお下げして家族で食べたらすごい元気になれそうじゃん?

まとめると、

- 神棚にお供えする米は洗わずにそのままお供えするのがよい

- 米は平瓮(ひらか)に適量を盛って(できれば山形に)、三方に載せてお供えするのが正式

- 米は神話の時代から神聖な食べ物であり人間にも神様にも不可欠な食べ物なので毎朝お供えするのがよい

- ただし、いずれも家庭の事情にあわせて柔軟に対応可(大切なのは毎日続けられるようにすること)

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

みなさんの開運を心より祈念いたします。

.jpg)