たしかに、どっちが正解なんだろ?

神棚にお供えする水ってどんな容器に入れても問題ないの?

なんて質問をよく見かけます。

一般には、水玉(みずたま)とか、水器(すいき)と呼ばれる神棚専用の容器に入れることが多いです。

ですがこれって必ずそうしなきゃいけないものなんでしょうか?

心を込めてお祀りすれば良いようにも思いますので、どう考えればいいのか悩んじゃいますよね。

そこでこの記事では、

- 神棚へのお供えは水玉じゃなきゃダメなのか

- 水玉の蓋の扱い方

- お供えの水の配置や交換時期

について詳しく解説していきます。

なお、こちらの記事は以下の書籍などを参考に作成しています。

- 神社検定公式テキスト①『神社のいろは』(扶桑社)

- 『なぜ成功する人は神棚と神社を大切にするのか?』(窪寺伸浩)<あさひ出版>

- 竹田恒泰の富山チャンネル 第34回

また、現役の神主さんにも監修してもらっています。

神棚へは水玉でお供えしないとダメなのか

きつねは、神さまのお祀りの仕方について悩んだときは、全国の神社を総括する神社本庁の考え方を確認しています。

なんといっても全国の神社の総元締めですから間違いないでしょう。

で、その神社本庁ではどのように考えているかというと、

お供えする際は 、米や塩は平瓮 、水は水器 、酒は瓶子という白色陶器の祭器具を用い 、三方 (折敷 )に載せて供えることが望ましい

と紹介されています。

なので、正式にはやっぱり白色陶器の水器(水玉のこと)でお供えすることになってるんですね。

こんな感じの陶器性の容器です。

↓↓↓

ただ、あくまで「望ましい」というレベルなので、「水器じゃなきゃダメ」というわけではありません。

一番大切なのは神さまを敬いお祀りする気持ちです。

現に、水玉を使わない神棚セットもたくさん販売されてますしね。

↓↓↓

きつね家のもう1つの神棚はこちらの湯呑みでお供えしています。

↓↓↓

ご家庭に関しては、もちろん普通の湯飲みでも大丈夫です。

ただし、普通の湯飲みでも、神棚専用にしていただけると神さまも喜ばれますよ。

ちなみに、白なのは陰陽五行思想から潔白である白を使用しております。

蓋を開ける向きや置き方

先ほど画像でも紹介したように、水玉には蓋が付いてます。

基本的に、神棚に参拝している間はこの蓋は取るようにします。

朝蓋を取って、夕方閉じるようにしても構いません。

本来、神さまへのお供えは、参拝が終わるとお下げするものですが、

実際には次の交換まで神棚に置かれたままになっていることが多いので、

夕方以降、交換までの間は蓋を閉じてお下げしたことにしておくという趣旨です。

取った蓋は、神棚にスペースがあればそのスペースに置きます。

スペースがなければ、こんなふうに水玉の上にうまく蓋を置くようにします。

↓↓↓

開いた蓋の裏側が神棚に向くようにしてくださいね。

「どうぞお召し上がりください…」

という見立てからそうなります。

配置と交換時期

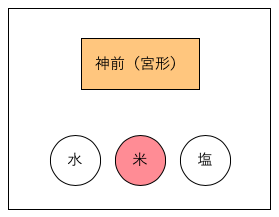

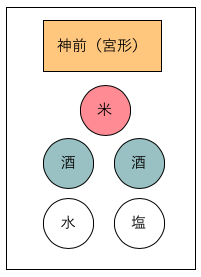

神棚のお供えの配置については、

どんなお供えにするかによって変化することもありますが、

米・水・塩については、

米を中心として向かって左が水、右が塩

と決まっています。

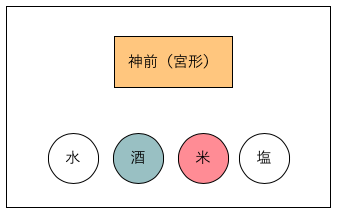

イラストで示すとこちらのようなイメージになります。

↓↓↓

【米・水・塩のみの場合】

【酒もお供えする場合】

お供えの配置についてさらに詳しい紹介はこちらから。

交換時期

神社本庁では、

神棚には毎朝、神饌をお供えします。日常の神饌は、米(ご飯)、塩、水の三品です。

としていますので、水は毎朝交換するのが基本となります。

朝はバタバタだけど、ものの1分〜2分ほどならなんとか確保できるかな。

どうしてもムリな日もあるけど…

ただ、お仕事してる人にとっては毎朝交換するのはなかなかしんどいと思います。

2分くらいのわずかな時間なんですけどね。

でも朝の2分は大きい!

正直、きつねもかつて水交換を1日飛ばしてしまう日もありました。

そんなときはなんだか1日モヤモヤしてしまいそうになるので、

割り切って次の朝に、

「昨日はごめんなさい!」

と謝りながら交換させてもらってました。

これが一番大事だと神主さんもおっしゃってますので、ムリせず、長く続けることを優先してくださいね。

お供えする水の量

一年の始めである元旦に汲む水のことを初水(はつみず)とか若水(わかみず)と

言いますが、一日の始めに汲む水も同じように呼ばれます。

東京神社庁によると、

水は水器などに、その日の初水を入れます。

とあるので、一日の始めに蛇口から出す水をお供えするのが望ましいです。

適当な水の量については、特に神社本庁で示されたものは見当たりませんが、

一般には水器の8割程度が良いとされています。

ただ、初水にしても、水の量にしても、

必ずそうしなければならないといったレベルのものではありません。

きつねの場合、毎朝ペットボトルのミネラルウォーターから、

水器に4分の1くらいを注ぐようにしています。

8割も注いじゃうと、

なんだかお供えするときに揺れて溢れちゃいそうな不安を感じるので(汗

交換後の水

交換後の水をどうするかについては、

- 流しに捨てる

- 植物に撒く

などして処分されてる人も多いかと思いますが、それはもったいないです!

神社本庁でも、

神様にお供えしたものは、「お下がり 」として家族でいただきます 。

としています。

どうして家族でお下がりを食べたり飲んだりすることをすすめているかというと、

お供え前後で普通の水が普通の水ではなくなるからです。

- 参拝前:ただの水

- 参拝後:神さまのパワーが宿った水

というイメージですね。

東京神社庁ではこのことをはっきりと、

一度神棚にお供えした物には、神さまの御霊(みたま)がこもりますから、お下げしたあとは一家揃っていただきます。

と言っています。

体内に取り込まないともったいなくない?

神棚に一日おいた水を飲むのはちょっと…と感じるなら、

例えば、

- コーヒー用に沸かす水の中に足しこむ

- 料理やご飯を炊くときに足してみる

とかでも良いですし。

どうしても体内に取り込むのに抵抗があるなら、

- お風呂の水として足してみる

とか。

もちろん、本当に水の性質が変わるわけではないですよ。

水道水をお供えしたらミネラルウォーターになった!とかありえません。

あくまでも、神さまのパワーが宿るという見立ての世界です。

せっかく神棚をお祀りしてるんですから、とことん見立ての世界を利用しましょう!

まとめ

まとめると、

- 神棚の水は水玉(水器)でお供えするのが基本

- ただし、湯呑みを使っている神社もあるくらいなので、容器は柔軟に対応しても良い

- 水の配置は中心の米に向かって左

- 毎朝交換して、その日の初水を容器の8割程度お供えするのが基本

- 交換後の水は神さまのパワーが宿るので体内に取り込むのがおすすめ

以上が神棚の水に関する記事となります。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

みなさんの開運を心より祈念いたします。

.jpg)